インターフェース

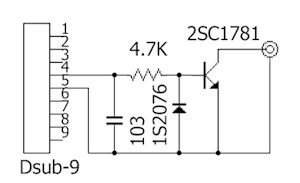

CW インターフェース

今まで、多くの場面で使ってきたし、今後もRTTYを予定しない時には、このI/Fを使う事にしています。

ノートPC背面のRS-232Cコネクタに直接差し込んで使うので手軽さも抜群なので手放せない愛用品で、移動運用には常に持参する小道具の一つです。

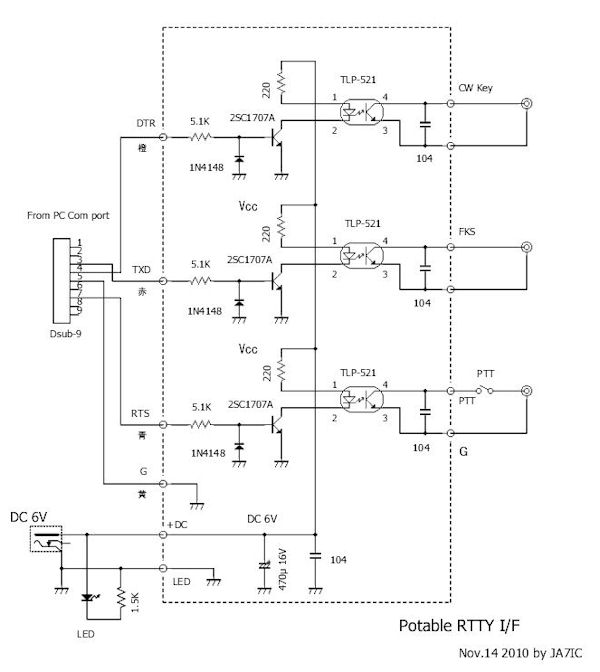

CW and RTTY インターフェース

移動時にRTTYにもQRVを可能とするために、新たに製作しました。 COM端子は、ボディーが小さいのでコネクタは設けず、ケーブル直づけとしました。

接続ケーブルが増えると回り込みの発生が気になります。 回り込み防止のために、全てのI/F回路には、入出力間を絶縁するためにフォトカプラを用いました。

そのためDC6V電源が必要となりました。

I/Fの出力は、CW時のKey信号、RTTY時のFSK Key, PTTを設けたので、これ一つでCWとRTTYをカバーします。

RTTYの運用時には必要なPTT回路ですが、ソフトに依ってはCW時にPTTがONしたままになる場合が有るので、PTT回路をOFFにするSWを設けました。

内部は、蛇の目基板で製作しまた。基板はネジで固定せず、コネクタなどの配線に単線を用いて、それらのテンションで保持しました。RS232Cのケーブルは接着固定です。

トランジスタは手持ちが沢山あるので通信工業用キャンケースタイプを使いました。

入出力間を絶縁する事で高周波の回り込みを防ぐ目的でフォトカプラを使用しました。そのためDC電源が必要になったが、たまたま手持ちのDCアダプタが有ったのでこれを利用しましたのでDC6Vになりましたが、220Ωの抵抗を変更すればDC 5、DC13.8Vなどの電圧でも動作可能です。

トランジスタは、手持ちのキャンケースタイプを使用したが、普通の信号用エピタキシャルプレーナ型小信号増幅・スイッチング用トランジスタで問題無く動作します。

このボックスは、パソコンの後ろ側など、見えない所に置く可能性が高いので、LEDは無くても問題無いのですが、電源にDCアダプタ使用の単独供給なので接続忘れなどを確認のために電源コネクタの傍に小型LEDを付けました。

尚、ここで使ったDCアダプタですが、ハンデートランシーバーの充電用アダプタ等は使えません。一般に充電用アダプタは、DC出力は整流しただけの脈流出力の物が殆どです。

完全な直流になっているかをオシロスコープで、出力波形を確認てしから使いました。

.